代表的な消耗パーツ「シフトケーブル」。特にロードバイクユーザーであれば、やはり定期的な交換を心がけましょう。

最近はハイエンドのロードバイクだとシマノ「Di2」など電動変速が主流になりつつありますので、シフトケーブル交換が必要のないバイクも多くなっています。この変速システムの電動化の時流ともにラインナップが増えてきたのが「コーティングタイプ」シフトインナーケーブルです。電動システムの変速性能に引けを取らないようにワイヤーのスムーズな動きを追求した特殊なモデルが使われています。

現行シマノ・ロードコンポーネントの場合、

■デュラエース&アルテグラ…ポリマーコーティング

■105、ティアグラ、ソラ、クラリス…オプティスリックコーティング

が標準で採用されています。いずれもアウターケーブルはグリスが入った「OT-SP41」が対応。

※完成車の場合は社外品ケーブルなど標準仕様と異なるアッセンブルもあり

※コーティングタイプはコンポの年式(旧型など)によっては使用できない場合もあり

当店のセットメンテナンスA/B/C各コースでは消耗品交換を実施しますが、その中にはもちろんシフトケーブル交換作業も含まれます。基本料金内ではシマノ製のスタンダードな「ステンレススティール」シフトインナーケーブルでの交換作業になります。

スタンダードなシマノ/ステンレス以外のシフトケーブルを使用する場合は別途アップチャージがかかります。具体的な費用は個別にお見積もりをさせていただきます。

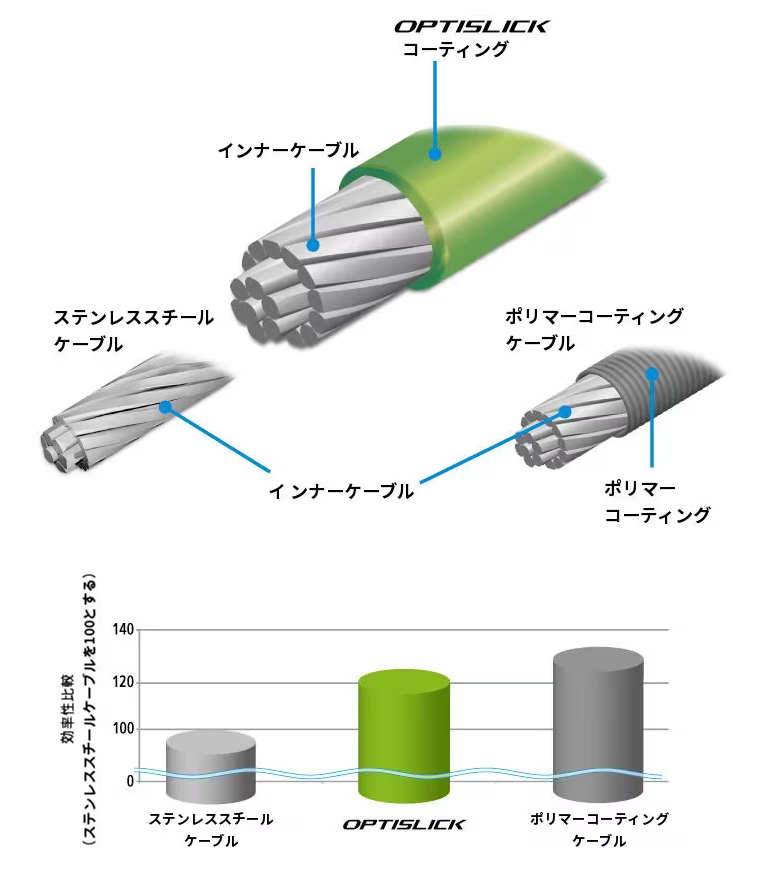

<シマノ公式サイトからの資料>

シマノの3種類のシフトインナーケーブルの特徴

■エントリーロードやクロスバイクユーザー、古い年式のロードバイクユーザーでは定番の「ステンレススティール」。上位コンポユーザーの方でもランニングコストを考慮して使っている方もいます。安いけど非常に良いケーブル。

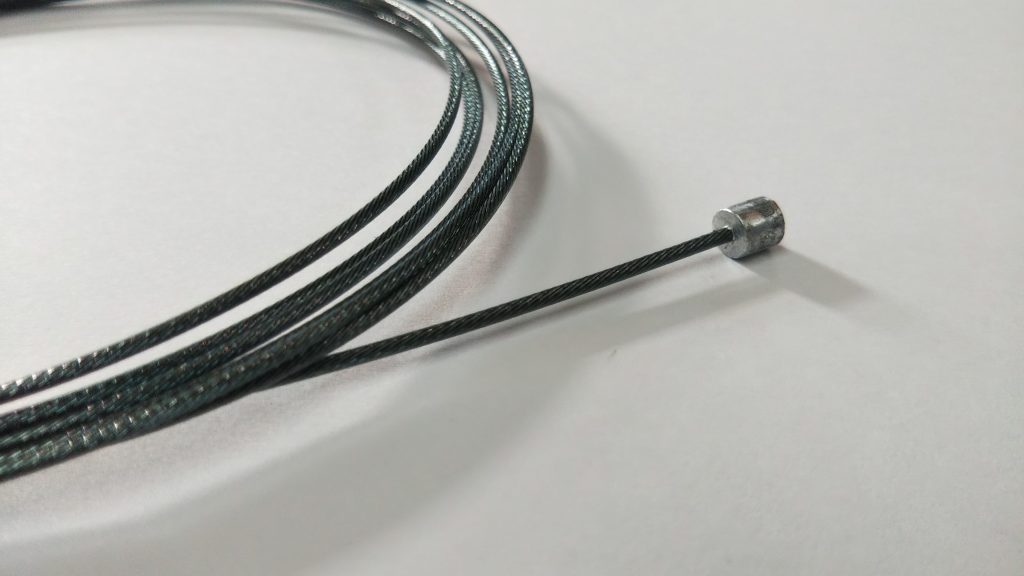

■青みがかったコーティングが特徴。耐久性に優れた均一でごく薄い電着コーティングが施された「OPTISLICKケーブル」により、ケーブル効率性が向上し優れた耐腐食性を実現。値段もお手頃。シマノの中ではミドルグレードといった感じ。

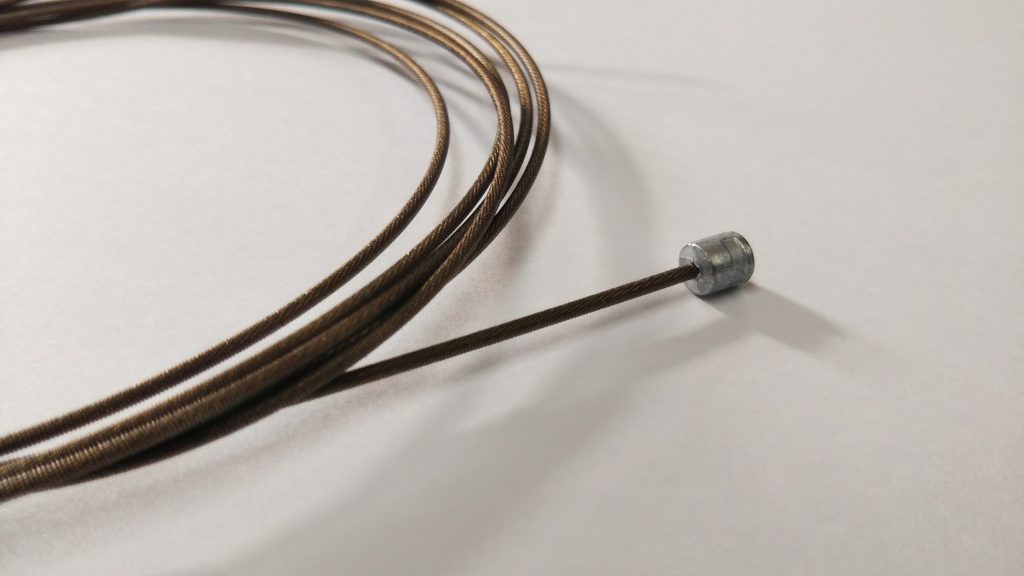

■うす茶色の新素材「ポリマーコーティング」がインナーケーブルにらせん状に巻かれてケーブル内のグリースが長期にわたり保持されます。軽くて素早いシフティング操作は抜群ですが値段が高価、また構造上どうしても定期的な(マメな)交換は必須です。

—————————————————–

大阪のケーブル専門メーカー「日泉(ニッセン)」

カスタムパーツとして人気があります。変速操作時の引きの軽さで評判も高く耐久性も信頼できます。アウターケーブルのカラーリングも豊富で個性的です。ヴィンテージバイク向けアイテムもラインナップあり。

カンパニョーロのユーザーの方へ

シマノ用は使えませんので、カンパ純正or対応のサードパーティ製での交換になります。セットメンテナンスコース時にはアップチャージが必要になります。