「ギアが重くてペダルを踏むのがつらい…」「上り坂を楽(らく)に登れる軽いギアが欲しい…」

そんな話を聞いてすぐにピンとくるのは、ある程度の予備知識&それなりの経験値のある方だと思います。初心者の皆さんには「?」な話で…、「ギア比」への理解はロードバイクの基本知識ではありますが、初めての方には操作方法も含め意外と難しかったりします。初心者目線で解説をしていきたいと思います。

※「ギア比率」略して「ギア比」と一般に言われます

①ギアの使い方(乗り方/操作方法/…そして体力)

②ご自身のバイクの「ギア比」構成は適正か?

まず重要なのは「前者①使い方」の習得ですが、ご自身のバイクのスペック「後者②ギア比構成」が体力レベル&乗り方のスタイルに適していない場合、構成を変更すれば走り易さが大きく変わることも期待できます。

ロードバイクは軽量で速い自転車ですが、本来の用途/ロードレース用をベースにした乗り物ですので、前提として体力がある人が乗りこなせる多段ギア構成が標準スペックになっています。近年の主流はフロントのギアが「2段」、リアのギアが「11~12段」の組み合わせです。

この前&後の組み合わせのことを「×(掛ける/バイ)」で「2×11」速と表記します。ちなみにクロスバイクなどはフロント3枚も多いので「3×8」速などのスペックが主流です。

<ロードバイク用語・各ギアの名称>

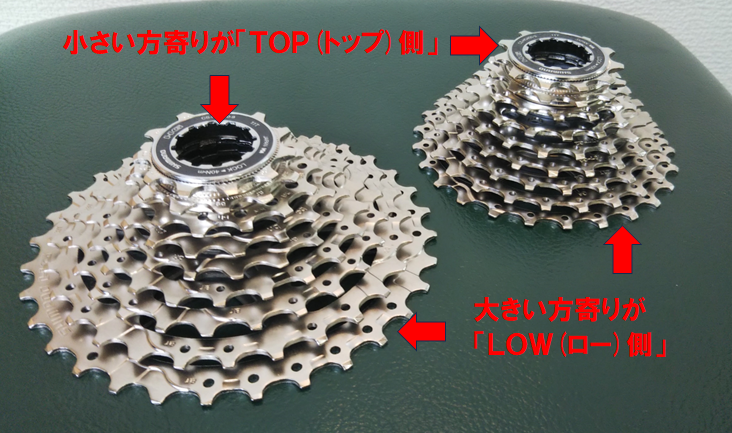

<フロントのギア>

★外側「アウター」チェーンリング

➡スピードが出る/ペダルを踏む力が必要

★内側「インナー」チェーンリング

➡スピードが出ない/ペダルを踏む力が少なくて済む

ロードバイク用語ではそれぞれを「アウター」「インナー」と略します。

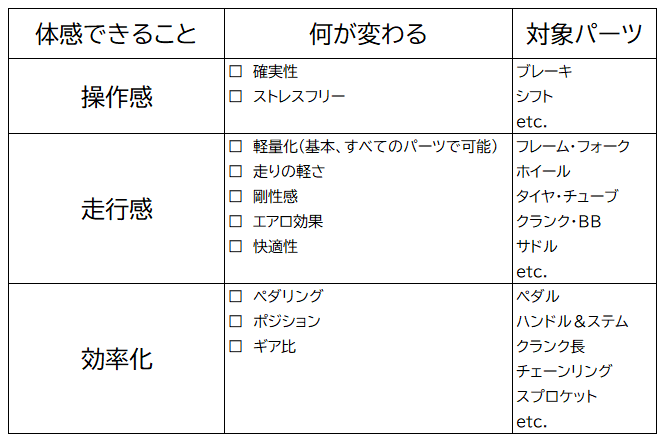

<リアのギア>

★小さい方寄り「TOP(トップ)側」

➡スピードが出る/ペダルを踏む力が必要

★大きい方寄り「LOW(ロー)側」

➡スピードが出ない/ペダルを踏む力が少なくて済む

各段数に個別の名称はなく「トップ側」「ロー側」と区別することが多いです。例えば「トップ側から3枚目のギア」「ロー側から2枚目の位置」とか。

フロントとリアのギアを組み合わせることによって、「スピードの出し易さ」と「ペダルを踏むのに必要な力」が変わります

<フロント>×<リア>の組み合わせの用語

★「アウター」×「トップ」

➡最もスピードの出せる組み合わせ/ペダルを踏むのに最も大きな力が必要

★「インナー」×「ロー」

➡最もスピードの出ない組み合わせ/最も少ない力でペダルが踏める

両極端の大きさを組み合わせた場合です

走るコースには上り坂下り坂もあれば、向かい風追い風もあります。乗り手の体力も当然違います。ロードバイクユーザーであれば、短時間のサイクリングではなく長時間ペダルを漕ぎ続けることが多くなります。

「2×11速」モデルであれば22通りの組み合わせがあってその比率を理解すれば、ギアの選択によって効率の良い上手な走行が可能になります。「ペダルを踏むのが重くてつらい…」と思っている初心者の方だと、この理屈がまだ理解できていない方がもいらっしゃいます。

シンプルに説明すると、「アウター」は平らな道&下り坂でスピードが出せる時、「インナー」は上り坂の時、そしてそれぞれのシチュエーションで細かくギアの重い軽いを調整するのが「リア」のギア選択です。

ギア選択の判断としてはスピードだけでなくて、ペダルの回転数(ケイデンス)も重要な要素です。ですので、こういった数値データを計測できる機器(サイクルコンピューター/メーター)を取り付けることも必要になってきます。ロードバイクにおいては普通の自転車を漕ぐよりもかなり多い回転数での乗り方が効率的とされます。基本、重いギアをゆっくり回すことはありません。

「ペダルは踏むものではなく回すものだ」誰が言ったか知りませんが、昔から語り継がれるロードバイク界隈の名言…上手な乗り方の基本スキルをあらわします

<具体的なロードバイクのギア比率の数値比較>

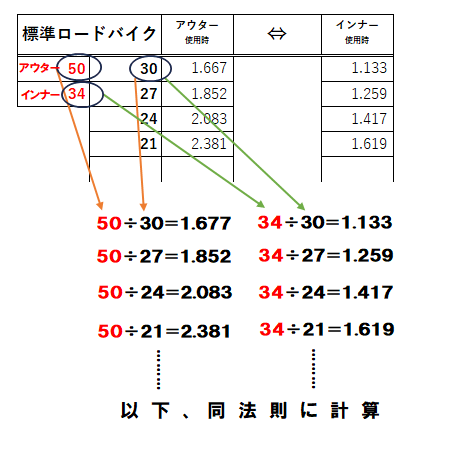

では、数値で具体的に比べてみましょう。一般にフロントのギアを1回転させた時にリアのギアが何回転するかを計算した数値が一般に「ギア比率」です。下記の計算式。

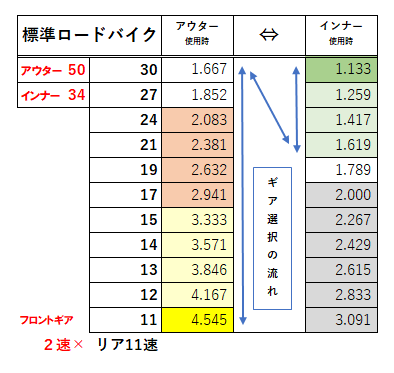

ロードレース用が本来の目的のローバイクですが、実際に市販されているモデルとしてはエントリーユーザー向け、サイクリング目的のユーザー向けも多く、「コンパクトクランク」と呼ばれる「フロント50T-34T」がポピュラーです。下記はフロント/コンパクトクランクでリアが比較的ワイドレシオな構成で「11T-30T」として計算した表です。(※ギアの歯の数・英語でTeethの「T」が単位)

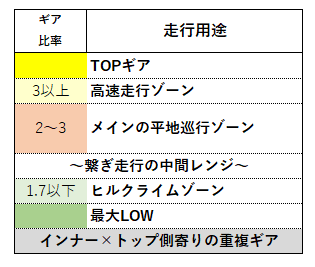

走行用途を色分け色分けすると、だいたいこんな区分の走行感覚になります。※体力レベルで個人差はあり。

「3」以上だとかなり速く走れるが体力の負担が大きい/「3」~「2」で長時間巡行できるようになれば理想(それなりに体力・持久力が必要ですが…)/上り坂(ヒルクライム)は「2」以下を使いこなす/「1」に近くなると登りでもかなり軽くペダルを踏める楽なギア

ちなみにツーリング車、クロスバイク、マウンテンバイク、グラベルロード(←後述)などの車種カテゴリーだとギア比「1」以下のギア構成も主流です。のんびりゆっくりと走る目的の車種だったり、急峻な未舗装路を走破する目的の車種だったりするので、ロードバイクとは仕様がだいぶ違ってきます。

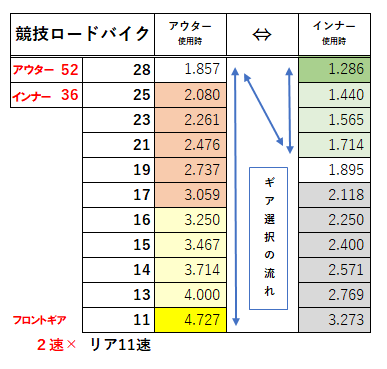

より競技向けのギア構成だと「52T-36T」×「11T-28T」辺りが採用されています。同様に計算すると全体に数値が大きくなります。それだけ速いけどより体力が求められるギア比ということです。

昔(10年以上前のモデルだと、けっこうあります)に購入されたロードバイクの方だと、かなりレースよりのギア構成(例えば53-39T×11-25Tとか)のスペックなども主流だったりします。初心者やサイクリングユーザーにはメチャきついハードな仕様です。当時は段数が今より少なかったし現在ほどパーツのバリエーションがない時代でした。

ロードバイクユーザーの多様化に対応、ギアの段数増などのメーカー機材の進化、etc.、近年はパーツの選択肢も増えて、「ロードバイク=速く走るだけでない」コンセプトの商品も多くラインナップされています。

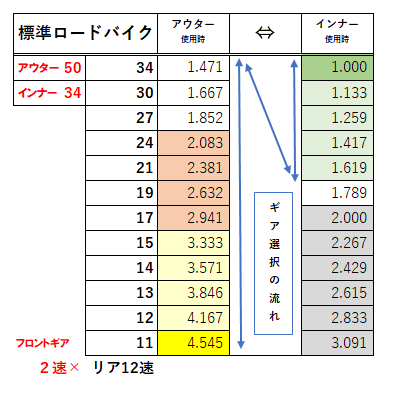

ちなみに下記は代表的な部品メーカー・シマノの最新モデル「2×12速」のギア構成例です。「2×11速」→「2×12速」とリアギアが1枚増えたメリットを活かし、より幅広いギア比を得ることができます。

標準で「インナー×ロー」ギア比「1」のモデルも多く、さらに最大ロー36Tのモデルもあったりして、ロードバイクコンポーネントでありながら「1」以下のギア比が可能だったりもします。

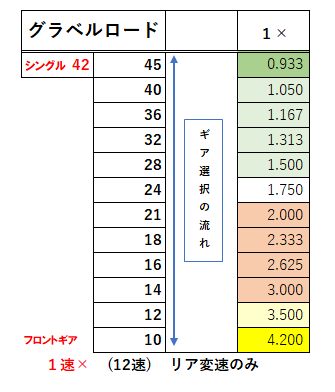

流行の「グラベルロード」のギア比

ミドルグレード以上であればリアを12~13段にしているメーカーが多く、フロントシングルでありながら幅広いギア比を実現しています。フロントが2枚あっても結局のところ重複する箇所も多いのでフロントシングルでも実際には十分足りてしまいます。

グラベルロードでは未舗装路で操作性をよくするためフロントシングルが採用された経緯がありますが、ギア比「1」以下の「上り坂の楽さ」はサイクリング目的のロードバイクユーザーのもマッチします。

互換性には注意(※アッセンブルにはかなり専門的な知識が必要)ですが、ロードバイクにもグラベル系のギア構成を採用することが可能です。

ご自身のロードバイクの「ギア比」を見直してみてはいかがでしょうか。自分の体力や用途にあったギア構成への変更が可能かもしれません。より乗り易くするための「ギア周りのカスタム」ご興味がありましたら相談承わります。