それぞれの特徴やメンテナンス上の注意点を解説していきたいと思います。合わせて今日の市場で一般車(=シティサイクル、いわゆるママチャリ)に外装ギアの自転車多くなった背景について解説を少し。

「外装ギア」「内装ギア」って何?

変速ギア付きの自転車には大きく分けて「外装ギア」タイプのものと「内装ギア」タイプのものがあります。

「外装ギア」

ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ車に多く見られるこういった外側に多数のギアの歯車や変速機(ディレイラー)などが見られるタイプが「外装ギア」。

「内装ギア」

一方、一般車でよく見かけるのが「内装ギア」。手元に「1・2・3」段の切り替えレバーがあるけど、外装ギアのように外側にはギアっぽい部品が無いこういったタイプ。遊星ギアと呼ばれる構造が後ろ車輪の中心(ハブ)の中に組み込まれています。

外装ギア仕様の一般車

「外装ギア」=「スポーツサイクル」、「内装ギア」=「ママチャリ」、が主流かと言うと最近はそうでも無くて、上写真のようなカゴ付きの普通のお買い物ママチャリにも「外装ギア」仕様の自転車が多く市場に出回っています。

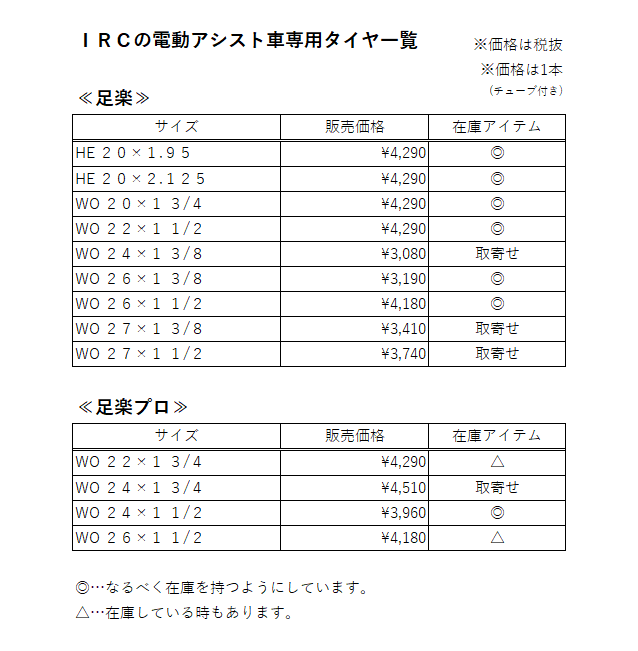

「内装ギア」部品は日本国内では「シマノ社」製品のシェアが高く、ほとんどの一般車の内装ギアはシマノの製品です。それなりに高価な構成部品で車体価格もギア無しの自転車に比べてその分のコストが反映されます。

さらに原材料価格の高騰等の影響を受けて「シマノ内装ギア」部品がここ数年で大きく値上がり。そこで車体の販売価格を抑えるため、比較的廉価な一般車向け「外装ギア」部品を採用する自転車メーカーが増えました。

走りの軽さスポーティさを求めて一般車に外装ギアが装備されているというよりは「コスト面」からの理由で採用されている業界事情がその背景にあるようです。

そこで、問題になるのが…

「外装ギア」にはメンテナンスが不可欠

といった現実に直面するわけです。

スポーツサイクルのユーザーであれば日常的にメンテナンスの意識も高く、チェーンの注油や変速調整の必要性を理解されている方も多くそれほど心配はいりません。一方、普段使いのママチャリとなると、残念ながら「外装ギア」だと管理不足からくる錆び・ギア部品の摩耗によるトラブルが多く見られます。

それぞれのギア特徴をみてみましょう

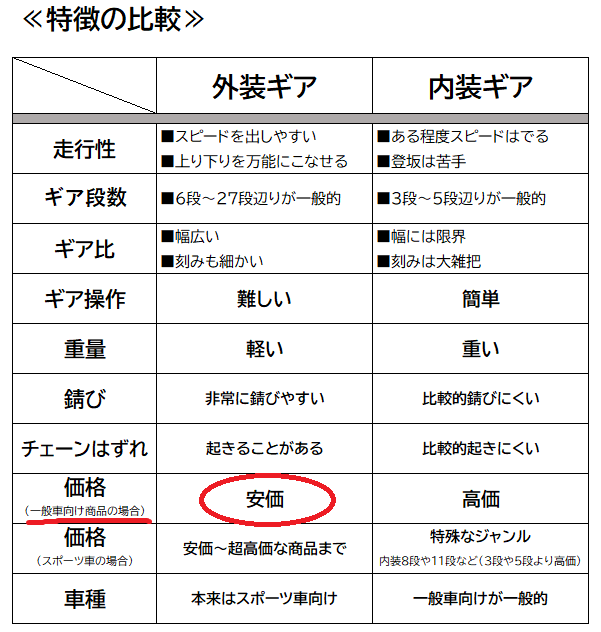

価格に関しては、車種カテゴリー別に様々な商品があります。スポーツサイクル向けの商品群(高価)>一般車向け商品群(安価)が大前提ですが、一般車商品群だけに限定して云えば、外装ギアの方が構成部品として比較的安価です。また、この安価な一般車商品群の外装ギアは安い車体価格(3~4万円以下クラス)のスポーツサイクルにも多く使われています。

◆軽くて速くをを求めるなら「外装ギア」だけど、取り扱いが難しく維持費もかかる

◆「内装ギア」だと走行性はそこそこだけど、取り扱いが簡単&維持管理も手間がかからない

走行性からすれば「軽くて速く」がスポーツ車向け、メンテナンス性(日常の維持管理)からすれば「手間のかからない」が一般車向け、といった選択肢になるでしょう。ただ、実際にはそこがいろいろとクロスオーバーしている車体が販売されている実情があります。

基本的なメンテナンスのポイント

「外装ギア」は外側にギアが剝き出しの状態ですので塗布されているオイルが落ちやすい。

そのため「外装ギア」に関してはとにかく定期的な掃除&注油が必須。錆びさせないことが重要です。ギア周りの錆びは時間が経ってしまうと落せません。チェーンオイルには防錆&滑らかな駆動の重要な役割があります。月1回の注油頻度が理想。

普段使いの場合はなかなかそうはいかないかもしれませんが、保管方法も重要。日常的に雨風にさらされる場所だと錆びが発生しやすい。そういった保管場所の方は注油頻度を多くした方が良いでしょう。

一方、メンテナンスフリーな構造のイメージの「内装ギア」ですが、本来は定期整備が必要です。(←意外と知られていないですが…)こちらは分解を伴う専門的な知識が必要になりますのでショップに相談するのが基本。年に1度の定期点検実施時などに相談するのがよいでしょう。

ちなみにシマノのマニュアルに沿った運用であれば、「内装ギア」の専用オイルでの整備頻度は「使用開始から1年ごと(頻繁に乗車する場合は2,000㎞ごと)」と指示されています。

いずれも長く良い状態で自転車を乗り続けるためには大切な整備ポイントです。

ギア周りの整備全般、少し手間はかかりますが、しっかりと行いましょう